ワインは年月を経る中で瓶内熟成を重ね、その味わいを変化させていくお酒です。

愛好家たちは適切な環境下で保管をすることで、ワインの醍醐味と言える熟成感を最大限にたのしみたい、と取扱いに注意を払います。

しかし、ワインは生き物に例えられるほどデリケートで、変化を予想しにくいもの。

適した保管環境の条件は厳しく、たとえ完璧な環境を用意することができても、品質低下のリスクを100%消すことはできません。

今回は熟成によっておこる変化のひとつともいえる「劣化」に焦点を当て、劣化に繋がる様々な原因や、劣化によってワインはどうなってしまうのか、詳しくみていきます。

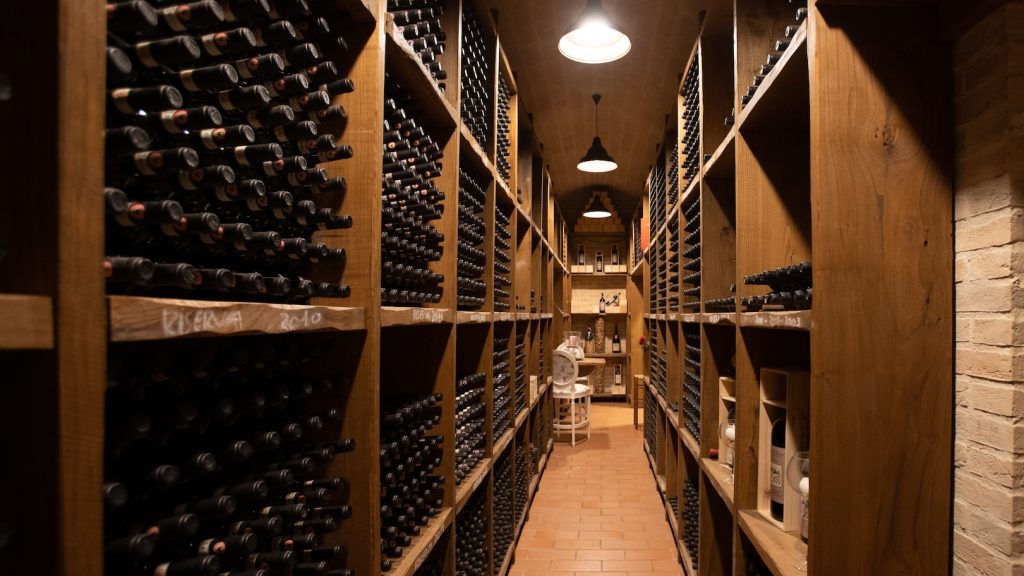

温度14℃±1℃、湿度70%±10%の熟成に最適な環境

目次

[閉じる]

ワインは劣化する?

ワインにまだ触れる機会が少なかった頃、ワインは古ければ古いほど良い(おいしい)と思っていた方も少なくないのではないでしょうか。

未開封の状態でも、コルクやコルクと瓶口との僅かな隙間、閉栓した後に瓶内に残った空気との接触により、ワインの風味は変化していきます。

この変化が好ましいものであった場合は、ワインは古くなるにつれておいしくなっていく、と言えることが多いのですが、保管環境がワインにとって良くなかった場合や、自然物であるコルク栓に良くない菌や物質が付着・発生してしまった場合、ワインは良くない変化(劣化)を引き起こす可能性があります。

まずはワインの熟成について、基礎を押さえます。

そもそもワインは腐る?

前にも述べたとおり、ワインは熟成の過程でその味わい・風味・色などが変化していくという特性を持つお酒であり、適切に保存されている場合、数年~数十年間は腐ることはありません。

しかし、必ず押さえておきたいポイントとして「熟成に適した品質のワインであることが前提」という点が挙げられます。

廉価で販売されている、買ってすぐ飲むことを想定されて大量生産されたワインなどの場合、決してすぐに(数日~数週間程度で)腐ってしまうわけではありませんが、熟成しても深みのある味わいになることを期待できません。

そもそもフレッシュさをたのしむことを目的に造られているタイプだと言えるので、購入後1年以内には消費することをおすすめします。

ワインに賞味期限はある?

一般的なワインには、賞味期限・消費期限の記載がありません。

食品衛生法上で表示の必要が無いとされているほか、適切に保管されていた未開封のワインには、その特性上、保存期間に制限が無い、とも言えるのです。

ただ、賞味期限のかわりに、ワインボトルにはそのワインの原料となったブドウの収穫年が記載されています。

一般的にこの記載を「ヴィンテージ」と呼び、ヴィンテージを見れば、そのワインが出来上がってから現在までの経過年数(熟成年数)を知ることができます。

ソムリエなどワインのプロや愛好家は、ヴィンテージからも飲み頃を判断します。

ワインが劣化する主な原因

次に、ワインが劣化する主な原因を解説します。

劣化の種類としては主に、酸化やブショネ、還元などが挙げられますが、どのようにして起こり、結果ワインはどのような状態になってしまうのでしょうか。

酸化

酸化は、文字通りにワインが空気中の酸素と触れ合うことで起こります。

ほんのわずかな隙間を通して少しずつ酸素と接触し続けるため、自然物で造られたコルクで栓をされているワインの場合、開栓前であっても酸化のリスクがあります。

酸化が進むと、ワインはコクや深みを失い、本来の味わいを損ないます。

タンニン(渋み)が柔らかくなり、酸味は強く感じられ、どこか水っぽい印象になります。

液体の色も褐色を帯びたり透明度が上がったりし、香りにも酸化由来の臭いを感じられるようになります。

ただ、ここで言う酸化は極度のものであり、微量の空気との接触はワインの熟成による良い変化に必要不可欠であるということも覚えておいてください。

ブショネ

ブショネとは、栓の材料であるコルクが、微生物の一種であるTCA(トリクロロアニソール)と反応することをきっかけにワインの風味が損なわれる現象です。

主な原因は、ワインの製造過程でコルク栓に含まれるTCAという成分が天然のコルクにカビを生やすことで、発生した異臭がワインに溶け出す(混入する)ことです。

ワインをボトルに詰め、栓をする際からこのリスクが発生するため、新品のワインでも同様に防ぐことができません。

TCA(トリクロロアニソール)とは

コルクの製造過程で塩素が使われた際などに、コルクに含まれるリグニンという物質が反応して生じるトリクロロフェノール(TCP)が、カビなどによってメチル化してTCAに変化することで発生します。

非常に微量でも湿った段ボールのような不快な匂いを引き起こします。

還元

還元は酸素が極端に少ない環境下で起こる現象で、ワインの中の硫黄化合物が変化し、特有の香りを発生させます。

抜栓後にしばらく置いておいたり、グラスに注いでからスワリングをしたりすることで不快な臭いを飛ばすことができる場合があります。

ワインの劣化を見分けるポイント

ワインが劣化してしまっているかどうか、見分け方のポイントをご紹介します。

開栓して実際に香りや味わいを確かめる必要がある場合が多いですが、外観からも判断の参考にできる豆知識をぜひご覧ください。

コルクの凹凸

コルクが隆起している場合、ワインの瓶詰め~出荷、市場での販売などを経て手元へ届くまでの間に、急激に温度が上昇した可能性があります。

ワインはもともと温度変化に弱いですが、高温にさらされた場合は液体が膨張し、コルクが押し上げられる場合があります。

コルクが沈下している場合、経年や細菌汚染、乾燥などによってコルクの弾力低下やひび割れが疑われます。

また、温度の低下によってコルクが収縮し、下へ下がってしまう可能性も考えられます。

液面の低下

液面の低下はワインが熟成する過程において自然な変化であるといえますが、劣化が起こっている場合はその変化が極端なものになります。

コルクの弾力が失われ、ボトルとの間に隙間が生まれることで液体が蒸発したり、酸化が急速に進んだり、また、温度変化によるコルクの隆起・沈下によって液体が外へ漏れる場合もあります。

液漏れ

先に述べた項目に関連しますが、液漏れはコルクの淵から液体が漏れ出ている状態を指します。

ワインは温度変化に敏感であるため、夏場など、気温が高い時期に起こりやすい現象です。

ボトル内の温度が上昇することで液体が膨張し、コルクが押し上げられるとともに液体が零れ出るのです。

変色

変色は経年による変化として当然起こるものですが、急速に、また、過度に酸化が進んでいる可能性も疑われます。

赤ワインは茶褐色を帯び、白ワインや濃い黄色や茶色に近づいていきますが、劣化している場合、多くがいずれも液体の透明感や輝きを損ない、くすんでいると感じられるでしょう。

異臭

ワインはその造りや熟成度合によって独特のアロマを発生させるお酒ですが、劣化している場合はおおよそ、果実の香りが薄れ、不快な香りが増していきます。

香ばしいニオイや酸っぱいニオイ

過度な酸化が起こっている場合は、ナッツなどの香ばしいにおいや金属臭、お酢のような酸っぱい匂いを確認できます。

コルク臭

汚染されたコルクのブショネが原因とされる、カビや濡れた段ボール、ぞうきんのような臭いが発生する場合があります。

硫黄のニオイや腐った卵のニオイ

これらの臭いは還元によって発生する場合が多いです。

しかし、重度の場合は取り除くことが難しいですが、軽度であれば開栓して空気に触れさせることで解消できる場合があります。

気泡の発生

赤や白のスティルワインに気泡が見受けられる場合は、ワインが発酵しすぎている可能性が考えられます。ワインの熟成はいわば発酵促進、とも捉えられますが、この場合は極端な発酵による変質が起こっています。

熟成ワインを飲む際は、以上のポイントを確認してみてください。

もし劣化してしまっている場合は、程度によりますが、料理酒として使用したり、ホットワインやサングリアに加工したりすることで活用できます。

また、TERRADA WINE STORAGE ボトル保管プランで保管中のワインは、「状態チェックオプション」の利用でワインの外観を確認いただくことができます。

ぜひご活用ください。

開封後のワインの劣化を防ぐ保管方法

基本的に、開封後のワインは劣化(酸化)が急激に進むため、長い期間おいしく飲み続けることはできません。

特にスパークリングワインは醍醐味である発泡性が無くなっていきますので、当日中に飲み切ることがおすすめです。

しかし、なかなかワインを1本飲み切ることは難しい…。

缶ビールなどに比べて度数が高く、容量も通常ボトル(ブテイユ)で750mlと多いため、このような悩みをお持ちの方も多いと思います。

ここではできるだけ酸化を抑えることができるグッズや条件をご紹介します。

開封後のワインの保管場所

ワインは基本的に直射日光や高温多湿を避け、温度変化の少ない場所で保管することが望ましいお酒です。

特に開封後は、振動や周りに強いにおいを発するものが無いことを確認し、13〜18℃の涼しくて暗い場所で保管するのが理想です。

白ワインやロゼワインは7〜13℃程度、スパークリングワインは6〜10℃程度 を目安にしましょう。

冷蔵庫で保管する

開封してから2、3日で飲み切ることを目標に、冷蔵庫で保管することもおすすめです。

中でも冷蔵室より温度が高めでワインの保管に適している、野菜室に入れましょう。

ワインセラー(ワインクーラー) で保管する

ワインセラーの中は、ワインにとって適切で快適な環境が実現しています。

ワインセラーをお持ちの方は、開封後もぜひご活用ください。

適温に保つだけでなく、湿度変化に対応した機能もおすすめです。

開封後のワインの保管方法

開栓後のワインは、特に酸化に注意して保管することが重要です。

ボトルを立てて保管する

開封前のワインは寝かせて保管することが推奨されていますが、開封後のワインの場合は寝かせて置くよりも立てて保管することで、空気と接触する液体の表面積を減らし、酸化を抑制することに繋がります。

栓をしっかり閉める

スクリューキャップ、ワインストッパーやコルクなどでしっかりと栓をしましょう。

スクリューキャップとは、ボトルや瓶の口にねじ込むようにして開閉するキャップを指します。

ワインストッパーは、一度開栓したワインを保存する際に使用する栓を指し、最大で3日~5日ほど味わいをキープできます。

一度抜いたコルクを再度使用する場合は、コルクにラップを巻きつけてから栓をすると、密閉度が増すのでおすすめです。

この場合、最大2、3日程度を目安においしさを保つことができる場合が多いです。

小さな瓶に移し替える

空気との接触面積が減るため、ワインが入っていたよりもさらに小さな瓶などに移し替えることもおすすめです。

移し替える際に空気と交じり合うためワインによって向き不向きがありますが、保管中の酸化のスピードを遅らせることが可能です。

ワインの劣化リスクを抑える、適切な環境での保管がおすすめ

今回はワインの劣化に繋がる原因や、劣化によって起こる変化、その対策などをご紹介しました。

リスクを0にすることはできずとも、大切なワインはできるだけ良い環境で保管し、健全な状態での熟成を期待したいですよね。

未開封のワインを保存するなら「TERADA WINE」の利用がおすすめ

「TERRADA WINE」は、ワイン愛好家やコレクターにとって最適なサービスです。

TERRADA WINEの倉庫は、温度管理や湿度管理が徹底されており、ワインの品質を最大限に保つための環境が整っています。

また、セキュリティ対策も万全であり、安心してワインを預けることができます。

ご自宅のワインはもちろん、TERRADA WINE MARKETから購入したワインはそのまま、専用の倉庫へ預けることが可能です。

TERRADA WINE会員の3つのメリット

TERRADA WINEは会員の皆様へ向けて、さまざまな特典をご用意しております。

- 希少銘柄の会員限定販売

- 人気銘柄の先行販売やセールのご案内

- 試飲会やワインセミナーなどリアルイベントへご招待

劣化のリスクを抑えて大切なワインを長期保存したい際には、TERRADA WINEのサービス活用も選択肢のひとつとして、ぜひご検討ください。